尚武館剣道理念

日本真正の剣道は現代に於いて、竹刀競技剣道となり、大凡の武道的特色を失い、剣道本来の求道的体質を追及するべき姿勢は競技スポーツ化により見失われてしまいました。

全世界に誇るべき日本伝統武術の総本山となるべき日本剣道の真正の姿を復活し、青少年にその精神と理法を伝えるべく、ここに尚武館剣道と称して活動するものです。

青少年は国家の宝であり、教育は未来への挑戦である。剣道に於ける一対一の対決という危機的場面の教育的意義は、人生を通じて克服するべき体力・技術・精神力を涵養し、正しい礼法は信頼・尊敬・礼儀に反映されるべきものでなくてはなりません。

尚武館剣道は剣道の本来の特性であるべき、知育・体育・徳育を通じて、正しい日本精神を養い、勝敗にこだわる事なく、仁義礼智信の徳を育成し、国際人としての感性を育む事にあります。

尚武館剣道は剣道の本来の特性であるべき、知育・体育・徳育を通じて、正しい日本精神を養い、勝敗にこだわる事なく、仁義礼智信の徳を育成し、国際人としての感性を育む事にあります。

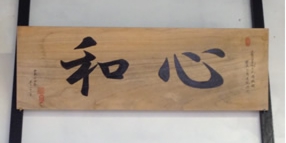

尚武館の剣道は武道である。武道は平和の精神を涵養する事を第一義とする。基本を最重要視して、心技体の充実を行い、武道本来の特性を教導するものです。

尚武館剣道指導要領

現在の日本剣道は、武道とは大きくかけ離れた所で、試行錯誤しています。武道とは名ばかりの現状を危惧する指導者も決して少なくはありません。勝敗を第一の如くする剣道は、果たして本当の剣道でしょうか、武道とは、勝つ為だけの物でしょうか、真剣に良く考えてみましょう。

現在行われている剣道の指導法は大変な間違いを犯している事に気が付いておりません。竹刀とは刀剣の代わりである事をしっかりと教えなければなりません。武士の魂であるべき刀剣、その代用品となる竹刀を平気で跨ぐ姿を見るとむなしさを覚えます。即ち、剣道とは人を刀で斬る動作の集約であるという事を教える必要があるのです。そこから武道としての道の始まりが芽生えます。

構えと基本動作には、攻撃する事よりも守る事の大切さを、その技術と共に指導する必要性があります。

攻撃一辺倒の現行剣道では守る動作が個人レベルでの体得しかなく、それも、かなり熟練してからの事です。わずかな動作で、こて・めん・どう・の攻撃を避けても、真剣勝負なら命はありません。有段者に見かけるような、首を曲げて面打ちを外す動作等は論外です。

そして何よりも大切な事は、礼法の所作であり、正しい人格の育成を行わなければなりません。道場や廊下を走る事など問題外です。守る動作の取得は、攻撃動作の二倍三倍の時間が必要です。敵の攻撃を受ける事はそのまま攻撃となり、身体捌きの修練は自己防衛の基本につながります。

そして何よりも大切な事は、礼法の所作であり、正しい人格の育成を行わなければなりません。道場や廊下を走る事など問題外です。守る動作の取得は、攻撃動作の二倍三倍の時間が必要です。敵の攻撃を受ける事はそのまま攻撃となり、身体捌きの修練は自己防衛の基本につながります。

そして初めて、剣道の技術を修得していくことになります。これが、技と言われるものです。最初は、防具を付けずに行います。そして最後に、防具を付けて、基本動作や先生との稽古となるのですが、その場合でも、同格の物と自由稽古をする事はできません。自由稽古をするくらいならば、一本勝負の稽古を徹底するべきと考えるからです。

- 礼法の修得・・・(正しい武道における礼式を学びます。座礼、立礼、蹲踞、神前礼、刀礼、相互礼、その他作法)

- 竹刀は刀である事の理解・・・(真剣=木刀=竹刀であることを理解し、日本伝統武道の精神を刀剣より学びます)

- 徒手基本動作の修得・・・(素手の状態で基本動作を学び、姿勢正しく剣道対敵動作の歩足を学びます)

- 木刀・竹刀による基本術理の修得・・・(木刀、竹刀を手に取り、徒手基本動作に合わせて刀の術理を学びます)

- 護身術理の修得・・・(転倒傷害防止の為に受身を学びます。その上で刀剣に於ける基本的護身術理を学びます)

- 技の習得・上位者との稽古・・・(受身から攻撃へ、攻撃から受身へ、師範の指導の下学んでゆきます)

- 稽古実戦修練一本勝負の徹底・・・(師範立会いの下、実戦修練を行います。勝敗にはこだわりません)

- 理論技術-稽古修練-応用訓練-対敵想定動作修練・・・(正しい理論と個人一人一人のあった稽古を行います)

尚武館館長 上野景範

尚武館とは

尚武館とは